子どもがすぐ「できない!」という時のポイント3つ

「自己肯定感が低い子で・・・」

先日の「発達障害ピアノ指導フォローアップ講座」にて、先生方からさまざまなお悩みをお聞きしました。

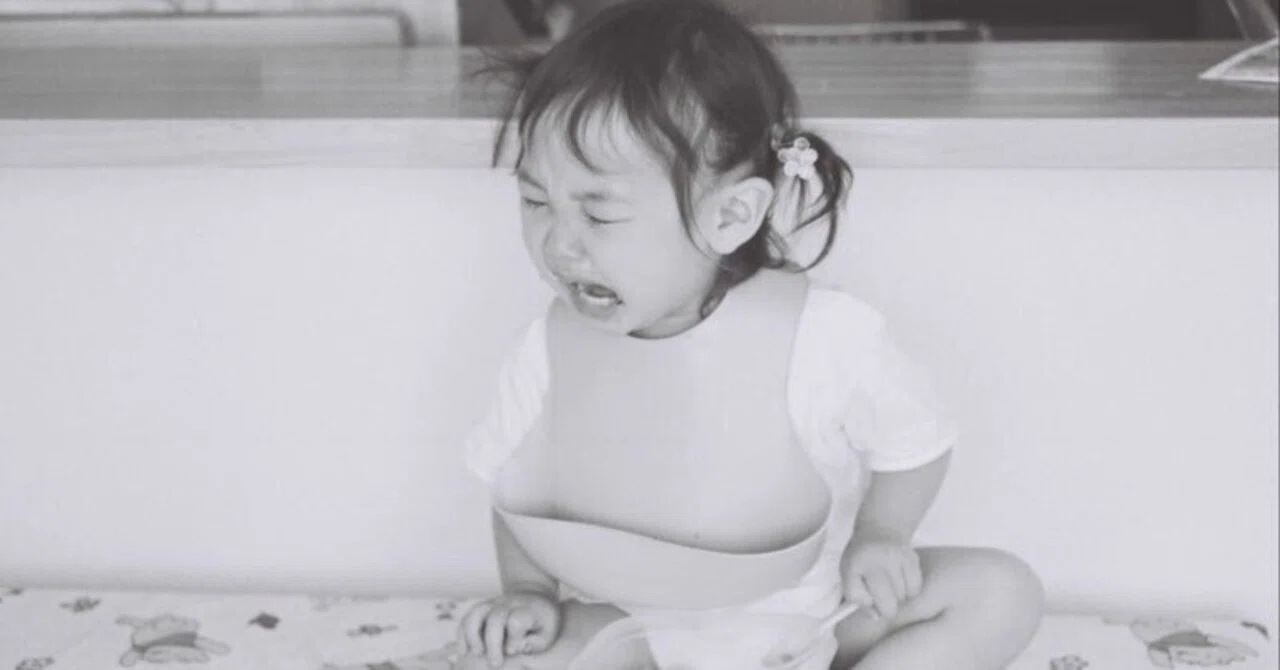

中でも、「すぐにできないー」と言うとか、「難しい課題になるとすぐママのところに行っちゃう」「ママに甘えて何もできなかった」と言うお話がたくさん・・・

これには何か原因があるのでしょうか??

すぐに「できない」と言う原因「3つのパターン」

すぐに「できない」と言う子の、考えられる原因には3つのパターンがあると考えられます。

一番は、普段から「どういう対応で接していることが多いか」によると思われます。

一概に「これだけが原因」ではないですが、以下に3つのパターンを記載してみたいと思います。

- できないところを見つけてあげて「できるように」促すことが多いパターン

- できていないのに「できてるよ」と言い「できていないところ」を認識させないようにしているパターン

- 上記いずれのパターンにも該当せず、子どもができていてもできていなくても「基本何も言わないし、何も言わない」パターン

1つずつその内容を見ていきましょう。

できていないところを見つけてあげて「できるように」促している

一見するととてもよく対応しているように思われますが、このやり方ですと子どもの立場からすると、「できていないところばかり言われている」ことになります。

自分は「できないんだ」となり、当然、自己肯定感も低くなりますし、それが続くとさらに自分はできないから、「できないことが怖い」となってしまう可能性があります。

できていないのに「できてるよ」と言うことが多い

この場合は、「できなきゃいけない」ことへのプレッシャーがかかってしまいます。

できていないのに「大丈夫大丈夫」と言ったり、できなかったのに「できたじゃんこの前」と言ったりすると、最初は良くてもだんだん本人にも「できてないのに」と気がついてきます。

そうなりますと、「できていなきゃいけなかったのかな」と自分を責める形にもなってしまいますし、「本当にできなかった時」に「またできなかった」とますます落ち込んでしまう可能性があります。

できていてもできていなくても「何も言わない」パターン

じゃぁ何も言わなかったら解決するかというとそうではありません。

この場合は、「合ってるのか合ってないのか」わからないので、不安になります。

「できているのかできていないのか」自分では判断のつかない年齢であれば尚更、自信がなくなっていきます。

やはり最初は「それでいいんだよ」と言う「答え」をある程度親が教えてあげる必要があります。

ペクス®️の手順でも、「最初はモデル」をしたり、「最初は無償」で強化子を上げたりします。

まだ世の中の良し悪しをわかっていない状態で、「何もしない」のは、子どもを不安にさせますし、逆に言えばある意味、「なんでもしていい」に変わってしまうこともあります。

もし「なんでもしていい」に変わってしまうと、子どもは好き勝手になんでもやり始めてしまったり、それを親が止めると怒り出したりして、それに対して親は何も言えなくなってしまったり・・・

どちらにしても非常に悪循環な状態になってしまいます。

普段から「できているところ探し」をしてあげましょう

子どもは親が一番の頼れる大人です。その大人が、「できていないところ」ばかりを指摘したり、プレッシャーをかけたりするのは、やはり子どもの心の状態を不安定にさせてしまいます。

普段から「できたところ探し」をして、小さなことでも「褒めて」いくことが、その子の自己肯定感を育んでいくことは間違いないと思います。

親の「褒め言葉」は、子どもにとっては1番嬉しいことなのですね。

「できたところ」は、ほんの小さなことで良いんです。

例えば、靴を1人で履けなかった子が、いつもママに履かせてもらっていたとします。

あるとき、ふと自分で履こうと思ったのか、子どもの手が靴の踵の方へ伸びた瞬間がありました。

お母さんは、ぜひ「その瞬間」を見逃さずに、しっかりと観察していて欲しいです。

そして、「自分で履こうとしたね、すごいね」と褒めてあげて欲しいです。

その時点では「まだ履けていなくて」いいんです。

「自分で履こうとした」その行動を褒めてあげて欲しいのです。

そうすると、子どもは「自分の行動は合ってるんだ」と気づくことができるでしょう。

お子さんとお母さんが笑顔で過ごす時間が増えるといいですね。